1 апреля в Цифровом деловом пространстве в столице открылся Московский экономический форум (МЭФ). Мероприятие началось с пленарной дискуссии «Новая индустриализация и умножение народа».

Модератором выступил Константин Бабкин, председатель Форума, совладелец завода Ростсельмаш.

Участие в дискуссии приняли: Сергей Глазьев, академик РАН, Александр Дугин, философ, политолог и социолог, Николай Коломейцев, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, Бесарион Месхи, ректор ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», Станислав Наумов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по экономической политике, Виктор Таранин, генеральный директор АО «Дашковка», эксперт комитет Государственной Думы по аграрным вопросам.

Участники обсудили будущее России при опоре на традиционные ценности, взаимосвязь промышленного роста и демографического развития, влияние экономической политики на рождаемость, принципы новой индустриализации и умножения народа. Особое внимание уделили вопросам обеспечения подготовки качественных и квалифицированных кадров с учётом изменений в структуре населения, а также ключевым изменениям науки, образования и подготовки специалистов в условиях демографических проблем.

«Россия имеет все, для динамичного развития в экономическом и социальном плане» - такими словами открыл первое пленарное заседание Константин Бабкин, модератор и председатель Форума, совладелец завода Ростсельмаш. По его словам, проблема в том, что те, кто определяет экономическую политику, экономисты, которые собираются на других форумах, рассуждают только в категориях денег. Мы видим, что наша страна отстаёт в темпах развития от многих других стран мира, — подчеркнул Бабкин. Сегодня, нет движения вперед, нет индустриализации и развития. В экономическом соревновании победит государство, которое дает гражданам возможность проявлять свои таланты, стимулирует людей заниматься созидательной деятельностью. А не то, как многие ошибочно считают, у кого больше денег, кто привлекает на свою сторону больше людей. Сегодня, логика зарабатывания денег искажена. Погоня за «прибылью» во всем. Например, в налоговой политике это приводит к тому, что налогами нагружены те, кто работает на крупных промышленных предприятиях. Они платят 53% со своих доходов. А всё потому, что с крупных промышленных предприятий проще собрать эти деньги. Самозанятые, например, платят всего 6%. Константин Бабкин с сожалением отметил, что государство облагает налогами те средства, которые направляются на инвестиции. В других странах инвестиции в будущее облагаются по льготным ставкам или вообще не облагаются налогами. Экономисты, которые измеряют все в деньгах, говорят: развитие- это вторично, на первом плане — капитал.

Константин Бабкин также обратил внимание на внешнеторговую политику. Он считает, что она должна стимулировать переработку и созидание в России, а у нас она нацелена на стимулирование экспорта сырья. Денежно- кредитная политика должна обеспечить длинные и дешёвые деньги, чтобы могли осуществляться инвестиции и люди могли покупать товары потребления. У нас же сегодня говорят, что важна финансовая стабильность и, как следствие, высокая ключевая ставка и жёсткая политика.

«Мы, те, кто собирается на МЭФ, говорим: время вперёд! В то же время мы говорим, что нам нужно здоровое общество, которое сохраняло бы преемственность, чтило традиции великих предков. Наши оппоненты стремятся превратить человечество в серую однородную массу, которая подвержена манипуляциям, которой удобно сбывать стандартизированные товары», — сказал Бабкин. Он также отметил, что наше правительство никак не противостоит этому, хотя и сделано было уже много, как со стороны общества, так и со стороны власти. Нужно искать пути выхода из сложившегося кризиса, в том числе и в культуре. Противоречия с глобалистами — это дихотомия, которая не уникальна для России. Об этом говорит то, что в форуме принимают участие представители других стран. «Как добиться того, чтобы общество было здоровым и целостным? Как добиться технологического развития и экономического процветания? С таким вопросом я обращаюсь к участникам нашего форума», — сказал Бабкин.

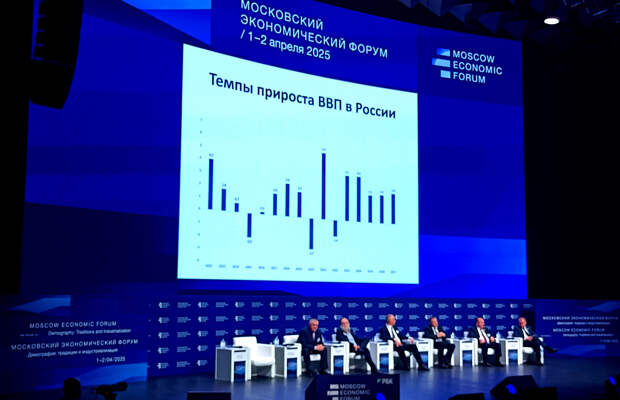

Взяв слово, академик РАН, председатель научного совета РАН Сергей Глазьев предложил обсудить демографический кризис, который угрожает сегодня России. По его словам, есть три главных причины: 1.Чудовищное социальное неравенство. 2.Крайне низкая зарплата у значительной части работающего населения (треть работников получает зарплату в тысячу рублей в день и меньше).3.Культ потребительства. «Всё это вместе разрушает семьи, не даёт возможности формировать большие и многодетные семьи для большинства наших граждан. Выход из этого, конечно, связан с экономической политикой новой индустриализации», — отметил Глазьев. Академик РАН обратил внимание на то, что в этом году Россия показала высокие темпы экономического роста. Но этот рост достигнут не благодаря, а вопреки сложившейся макроэкономической ситуации. Прогнозы, с которыми выступают отвечающие за прогнозирование ведомства, часто хуже факта. Существуют недооценка возможного экономического развития. Так, ЦБ считает, что страна находится на пределе выпуска продукции, поэтому темпы роста они прогнозируют ниже, чем они получаются в реальности. По факту загрузка производственных мощностей составляет не больше 65% и ниже. Вывоз капитала в совокупности за последние 15 лет — порядка триллиона долларов. Если бы эти деньги были вложены в инвестиции, то норма накопления была в 1,5 раза выше, страна развивалась быстрее. Центральный банк считает, что мы на пределе возможностей по той причине, что у нас низкая безработица. Они руководствуются устаревшей кривой Филлипса — концепцией, отвергнутой экономической наукой 50 лет назад. Исходя из неё, якобы существует закономерность между низкой безработицей и высокой инфляцией. <...> Они таким образом борются с занятостью. На самом деле же у нас нужно говорить о другом — о сверхэксплуатации труда. Наш работник на единицу зарплаты производит в три раза больше продукции, чем в Европе. Зарплаты уже ниже, чем в Китае», — объяснил Глазьев. При этом у России есть огромные резервы, связанные с возможностями роста фондовооружённости, роботизации, внедрением новых технологий. Всё это расширило бы трудовой потенциал ещё сильнее, производство бы ещё увеличилось. Но РФ сегодня, к примеру, в сто раз ниже по уровню развития, чем передовые страны. Спор о пределе выпуска продукции, по словам Глазьева, разрешён в последние три года только за счёт роста госзаказа. По понятным причинам, главным драйвером является рост государственного спроса. Подкреплено это опережающим ростом инвестиций, темпы роста в этих сферах двузначные. Потенциал роста выпуска есть — Россия могла бы производить на четверть больше продукции, если бы была обеспечена связка всех имеющихся ресурсов в производственном процессе. Мощности же не могут быть загружены, потому что недоступен кредит. У нас же, как считает Глазьев, недооценивается роль кредита в экономическом росте. А между тем, это главный инструмент авансирования экономического роста. Промышленность сильно закредитована и работает на кредиты. За исключением добывающей промышленности и субсидируемых отраслей, вся экономика лишена доступа к кредиту. «Просто на оборотных средствах осваивать современные технологии просто нереально», — подчеркнул Сергей Глазьев. Он привёл пример Китая, в котором в осязаемый временной отрезок в несколько раз выросло производство. И помогла этому кредитная политика. Россия же до сих пор инвестирует практически вдвое меньше, чем инвестировать в последние годы жизни Советского Союза. Такой нормы накопления капитала недостаточно даже для простого воспроизводства. И причина лежит в том, что денежные власти загнали страну в порочный круг, когда боролись с инфляцией при помощи повышения процентных ставок. Денежная политика была примитивизирована до одного инструмента — манипулирования ключевой ставкой. «Они пытаются побороть инфляцию путём сжатия спроса. Повышение ставки влечёт сокращение кредита для инвестиций. Следствием этого становится технологическое отставание, а оно уже влечёт падение конкурентоспособности, расплачиваться за которую приходится девальвация рубля. А девальвация рубля является главным фактором инфляционных волн», — пояснил Глазьев. При этом политика по таргетированию инфляции, по его мнению, провальная. Решить этот вопрос способно только технологическое развитие. Сейчас денежные власти высасывают средства из экономики, от этого подхода необходимо отказываться. Для того чтобы выйти на реализацию стратегию опережающего прогресса необходим форсированный рост нового технологического уклада, динамическое навёрстывание в сферах, где мы близки к передовому уровню, углубление переработки сырья, догоняющее развитие там, где мы отстали, и стимулирование инвестиционной активности. Для выхода на темпы роста 8% необходимо не менее 15% темпы наращивания инвестиций. Достичь этого можно через целеориентированную денежно-кредитную политику. Возможности для роста у России есть и их необходимо использовать.

Одним из ключевых вопросов, затронутых Александром Дугиным, философом, политологом и социологом, стала стратегия импортозамещения. По словам эксперта, поле начала СВО этот вопрос стоит особенно остро. «Россия – суверенное государство, принадлежащее к мировой цивилизации, но которое стремится сейчас, после того как наше государство отрезали от глобальных западных сетей, наверстать это через импортозамещение. Мы берем те сферы, которые развиваются на западе и пытаемся найти им эквивалент в российской экономике, поскольку прямой доступ к ним запрещен или осложнен. Мы берем западную цивилизацию и не просто в нее встраиваемся, а ее пытаемся заместить разными способами», – отметил Дугин. По словам эксперта, предпринимаются различные попытки замещения, однако у России должен быть свой путь и свое современное цивилизованное развитие. «Нам не просто надо замещать запад, но и идти к своей собственной цели, которую необходимо наметить. Нам нужна суверенная промышленность, современная индустрия, современное развитие как цивилизации, которая будет все необходимое для дальнейшего существования автономно иметь. Пусть это будет минимум, но у нас должен быть свой сектор высоких технологий, своя промышленность, достаток в продовольственной сфере», – сообщил эксперт. Не обошел стороной Дугин и остро стоящий на текущий день вопрос демографического кризиса. «Демография – это драйвер развития», – отметил спикер. По его словам, есть два направления решения данного вопроса. «Первое – возврат к традиционному обществу, поскольку в традиционном обществе деторождение является священным долгом, а не просто прихотью каких-то двух случайных граждан, заключивших между собой контракт. А второе – расселение мегаполисов и переход от вертикального строительства к горизонтальному», – подчеркнул Дугин. Эксперт отмечает, что в России достаточно территории, и граждане нашей страны лишены проблем с земельным вопросом, а значит, для реализации такого предложения сложностей не возникнет. Подытожив свое выступление, Дугин сообщил, что основной идеей для дальнейшего развития страны должно стать возвращение к традиционному обществу и создание «новой одноэтажной России». Спикер отметил, что именно это должно быть взято за основу стратегического развития государства и даст импульс к дальнейшему развитию.

В пленарном заседании «Новая индустриализация и умножение народа» также принял участие первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев. В своем выступлении он подчеркнул важность нахождения правильных решений для возрождения России. По словам депутата, основная проблема РФ проявляется в двойственности любых достигнутых результатов в стране. Так, позитивные итоги 2024 года достигнуты за счет вливания денег в гособоронзаказ, однако сегодня ⅔ предприятий в данном секторе находятся в предбанкротном состоянии. Плохо обстоят дела и у малого и среднего бизнеса, кредиторская задолженность которых выросла за последний год на 6 трлн рублей. Также спикер отметил, в настоящий момент 50 млн россиян имеют кредит, причем треть из них взяли от 3 до 5 кредитов, а 8 млн человек имеет кредиты в микрофинансовых организациях под 365%. С учетом принятия закона о банкротстве физических лиц 1 533 000 наших сограждан уже объявлены банкротами, эта цифра в дальнейшем будет только расти – тенденция обнищания общества налицо. При этом банки жиреют, получив 4 трлн за прошлый год – вся государственная помощь отраслям косвенно идет банкам, а вот рентабельность предприятий снижается. Николай Коломейцев также затронул вопросы демографии, отметив рост смертности в стране. По его оценке, за последние два года мы потеряли 2 млн граждан. При этом рождаемость не повышается, так как минимальный прожиточный минимум в России не соответствует действительности. Так, для семьи из четырех человек нужно не менее 80 тыс. рублей. Кроме того, надо более внимательно следить за ходом реализации нацпроектов. К примеру, на сегодняшний день программа «Демография» выполнена на 99%, а смертность в РФ за прошлый год составила минус 650 тысяч человек. Депутат также предложил свое видение решения проблем в стране. По его мнению, во-первых, необходима национализация Банка России. Кроме того, надо ввести для ЦБ ответственность за экономический рост. Второе, политика процентных ставок должна быть пересмотрена. Так, если предприятиям дали кредит под 20%, данный процент будет заложен в цену – это политика удушения экономики. Третье, надо перейти от экономики освоения средств, которая культивируется 35 лет, к экономике решения проблем и только тогда мы получим шанс на возрождение страны, так как сегодня наблюдается кризис принятия решений.

Бесарион Месхи, ректор ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» отметил, что все выступающие затрагивали важные вопросы, но пока не сказали о еще одном, не менее важном – о кадровой политике, подготовке кадров для новой экономики. А ведь без участия молодежи дальнейшее развитие невозможно ни в одной отрасли экономики. Донской государственный технический университет (ДонГТУ) – огромный вуз, входящий в десятку самых крупных в стране. Он состоит из 6 институтов и 21 факультета, имеет 6 филиалов. На сегодняшний день в нем обучается порядка 49 тысяч студентов. Кроме того, вуз имеет филиал в Китае, который в 2024 году был признан лучшим иностранным образовательным учреждением в КНР. Однако, отметил Месхи, вот что сегодня происходит в стране относительно подготовки кадров: экономика нуждается в 600 тысячах инженеров, которые будут востребованы на рынке труда. При этом выпускается в стране только 250 тысяч специалистов такого профиля, а трудоустраивается по специальности еще меньше – не более 50 тысяч студентов. Это страшная цифра. - Почему уходят? Работать сегодня очень сложно: молодые ребята хотят иметь соцпакет, приличную зарплату, а что получают? Старую технику – на большинстве предприятий устаревшая техника, и, конечно, молодежи неинтересно идти туда работать. Предприятиям страны необходимо «перевооружение», - отметил Бесарион Месхи. Спикер также подчеркнул, что сегодня многие выпускники школ отказываются сдавать ЕГЭ по таким предметам, как физика, информатика, химия, биология – они уходят в средне-специальные учебные заведения. При этом существует демографическая яма, которая не перекрывает имеющихся бюджетных мест. С 2019 года ДонГТУ реализует проект по подготовке уникальных кадров – это так называемая «Школа Х» и Передовая инженерная школа, существующая при поддержке завода Ростсельмаш. Это дает выпускникам мощный толчок – во время обучения они могут проходить производственную практику, а после окончания вуза они уже имеют рабочее место. Также ДонГТУ сегодня строит новый кампус мирового уровня. Однако это не помогает решить всех проблем. Несмотря на то, что ДонГТУ – это на 85% технический вуз, а больше 90% его выпускников – это студенты технического направления, для региона этих специалистов не хватает. Их нужно в 2 раза больше. Месхи отметил, что не последнюю роль в этом играет проблема преподавательского состава: на сегодняшний день во многих технических вузах страны возраст преподавательского состава уже вышел за предельные границы, а молодых преподавателей удерживать сложно. Нужно предлагать им определенный набор дополнительных преференций, чтобы они захотели остаться в региональном вузе. И этим вопросом должны озаботиться в том числе и власти – нужно разработать программу поддержки преподавателей, обеспечивать их жильем. И такая работа должна вестись непрерывно.

Активным участником Пленарного заседания стал заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по экономической политике Станислав Наумов. В своем выступлении он поддержал Николая Коломейцева в критике реализации государственных инициатив. В качестве примера депутат привел ситуацию в реальном секторе экономики. Так, в 2022 году были введены пакеты санкций против России. Казалось бы, чем больше внешнее давление, тем меньше надо зажимать собственные предприятия в тиски. Однако в металлургическом секторе, напротив, вводится акциз на жидкую сталь. Второй пример – квоты под киль. Ранее на государственном уровне была разработана инициатива, как рыболовецким судам перейти на отечественное оборудование. Однако наши заводы не справились с заказами, а на рынке произошел передел – небольшие компании ушли и были вынуждены отдать свои квоты. Еще одна инициатива – производство ветеринарных лекарств. Ранее в России было принято решение о переходе на единый рынок лекарственных средств. Затем прошло время и зачем-то были введены жесткие требования по поставкам – в результате чего наблюдается резкий рост цен и параллельного импорта. По мнению Станислава Наумова, никакого системного решения задач не будет, пока мы не будем слышать мнение реального сектора экономики. Также депутат назвал самую большую ошибку 2000-х гг. – вместо того, чтобы повышать производительность труда, привлекать свои кадры, мы распахнули рынок для нелегальных трудовых мигрантов. Данная ситуация стала главным риском решения демографических задач. К счастью в настоящий момент обстановка меняется – так, в прошлом году было принято 14 законов для жесткой борьбы с нелегальной миграцией. При этом до сих пор непонятно, кто и когда решит вопрос легальной миграции. Как подчеркнул Станислав Наумов, мы должны не обманывать себя, что с помощью дешевого низкоквалифицированного труда сможем решить задачи новой индустриализации.

Виктор Таранин, генеральный директор АО «Дашковка», эксперт комитета Государственной Думы по аграрным вопросам выразил солидарность с коллегами касательно того, что сегодня на первое место стоит ставить демографию и пути решения демографической проблемы. Одной из мер, предложенных экспертом, стало увеличение срока, в течение которого женщина будет получать пособия по уходу за ребенком. Сегодня он составляет 1,5 года. Таранин предлагает увеличить его до трех лет. «Женщина получает порядка 40% средней заработной платы. То есть, сумма составляет примерно от 15 до 28-30 тысяч рублей ежемесячно. И это на двоих! То есть, женщина сразу попадает на нижний уровень по материальному обеспечению. Не хватает садов, нужно строить сады. А пока их нет, необходимо поддерживать людей хотя бы материально», – отметил спикер. Также, Таранин подчеркнул, что в 2024 году смертность превысила рождаемость на 524 тысячи человек. В связи с этим, эксперт предложил задуматься о реализации «Дома малютки». «В среднем, в год у нас более 500 тысяч абортов. У каждого человека причины разные. В первую очередь, я считаю, это причины материальные. Второе – могут быть непредвиденные беременности. Почему бы не организовать дом малютки, в который можно отдать ребенка, но в какой-то момент родители смогут вернуть его себе? Я думаю, это бы сыграло хорошую роль в повышении рождаемости детей», – сообщил Таранин. По мнению спикера, к продвижению семейных ценностей необходимо подключить и СМИ. «Стоит показывать не «танцульки», а семьи, которые по-настоящему счастливы и имеют много детей. Но на все это требуются деньги. Денег, понятное дело, всегда не хватало и не хватает», – подчеркнул эксперт. Однако, при этом, Таранин отмечает, что количество холостых мужчин от 25 до 45 лет в нашей стране составляет порядка 30 миллионов человек, и далеко не у всех причиной этого является финансовый вопрос. «У многих материальное положение хорошее, но они привыкли, что все для них делается. Пропаганда «ты живешь для себя, живешь один раз, никому ничего не должен. Эта концепция не только неправильная, но и вредная. У нас в стране в свое время был налог на бездетность. Если таких мужчин аж 30 миллионов, я предлагаю кардинально решить вопрос и ввести налог на бездетность, который составит до 20 процентов от заработной платы. Это если мы хотим действительно решить вопрос, а не идти по убывающей и говорить, что у нас все хорошо», – сообщил Таранин. Эксперт отметил, что сегодня даже развестись можно без особых сложностей, зайдя на госуслуги. По мнению спикера, именно доступность и вседозволенность во всех проявлениях является причиной низкой рождаемости.

Подводя итоги первого пленарного заседания, Константин Бабкин отметил, что все спикеры высказали идею о том, что что-то сегодня идет не так, что должно быть лучше. Но как нам изменить текущую, зачастую абсурдную ситуацию, когда экономическая политика отстает от требований современной эпохи? Как запустить новую индустриализацию и сделать так, чтобы люди стали рожать больше детей, чтобы могли уверенно смотреть в будущее?

Александр Дугин, отвечая на вопрос о том, кто сегодня является элитой, уверенно заявил – герои СВО. По его словам, еще Гегель когда-то сказал: государство создает сословие храбрецов. Люди войны, люди мужества, приносящие победу народу, спасающие его, достойны называться новой элитой. Такие люди есть и в мирной жизни – это так называемые пассионарии по определению Гумилева. Обычный человек может вспахать одно поле, а пассионарий – 100. Но пассионариям тяжело жить обычной жизнью – у них огромное количество энергии. - В Китае для того, чтобы стать чиновником, необходимо сдать ряд экзаменов – на умение петь, танцевать, рисовать, знать все иероглифы и пр. Не прошел – не достоин быть элитой. В нашей же стране, по словам спикера, в элиту попадают все, кто угодно, - заявил Дугин.

Сергей Глазьев в свою очередь отметил, что сегодняшний экономический климат убивает инновации. По его словам, существует технологическое прогнозирование, которое позволяет моделировать жизненные циклы технологий и понимать, где инвестиции дадут отдачу. Однако в нашей стране нет ни венчурного финансирования, ни льготных кредитов, ни понятной системы распределения грантов – все это заставляет людей, у которых есть идеи, уезжать в другие страны, туда, где они смогут свои идеи реализовать.

Его поддержал Николай Коломейцев, который заявил, что для развития инноваций и повышения уровня дохода населения необходимо выровнять налоговую нагрузку. Кроме того, базовые отрасли экономики должны контролироваться государством, чтобы не было такой монополизации, как наблюдается сегодня. - Мы хронически недофинансируем образование, науку. Нам нужно вернуть государственное мышление в принятие решений, ведь сегодня кто слушает науку? У нас есть выдающиеся разработки, только на них никто не обращает внимание. И в целом в основе принятия решений должен лежать образ будущего, - уверен Коломейцев.

В заключение Бабкин отметил, что, по его мнению, Россия – лучшее место в мире для созидания, производства новых технологий, творчества. Наша страна – лучшая стартовая точка, и история это подтверждает. Однако необходимо привести экономическую, культурную, демографическую политику в соответствие с требованиями современности, и тогда люди начнут возвращаться, люди захотят приезжать в Россию, чтобы создавать. - Мы показали проблему, озвучили ее, а ведь это уже половина решения, - уверен Бабкин.

Свежие комментарии